Wiñaypacha: una parte del Perú en una película

- Jazmín Crisóstomo Gutiérrez, Carolina Correa Vallas, Joseph Cuno Ávila

- 9 mar 2025

- 8 Min. de lectura

Actualizado: 11 mar 2025

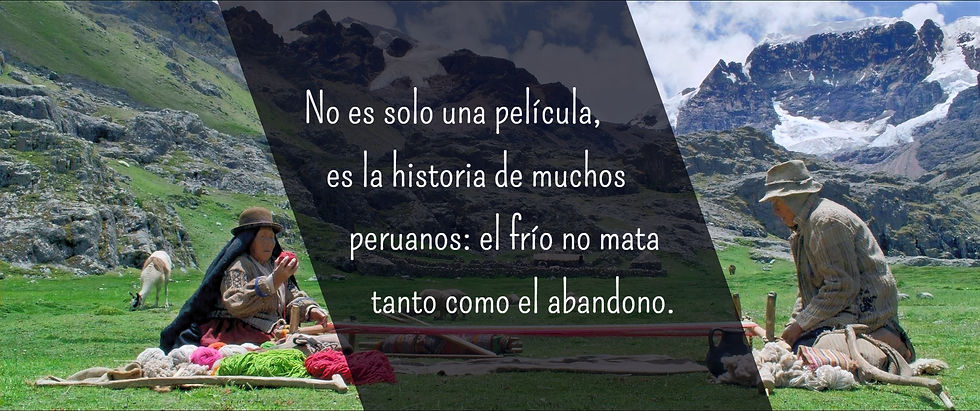

¿En realidad en esas zonas alejadas del Perú se vivirá tal y como se representan en la película? En contraste con la película Wiñaypacha, podemos mencionar una anécdota personal. En dos ocasiones hemos visitado Áncash —para ser más exactos el pueblo de Casma—. En ese lugar hay una pequeña ciudad rodeado de chacras. Tuvimos la oportunidad de permanecer una semana en una de estas. Para conocer más a fondo el lugar, tomamos la decisión de caminar hacia uno de los cerros que estaba cruzando el río. Caminamos aproximadamente dos a tres horas y llegamos hasta la casita de un señor. Esta persona nos recibió con alegría porque le habían puesto un panel solar. Él contaba que toda su vida había vivido sin electricidad y que recién después de 70 años podía tener luz en su casa, además que, cuando necesitaba algo, caminaba hasta el pueblo que estaba a horas de su casa —ubicada entre bofedales, herbajes y animales—. La película nos recordó la experiencia que tuvimos, por lo que pudimos ver la realidad que se vive en algunas zonas del Perú. Wiñaypacha retrata las severas carencias que enfrentan las personas que viven alejadas de las grandes ciudades, especialmente las personas mayores que son dejadas a su suerte por sus propios familiares que se trasladan a las grandes capitales. Las dificultades para comunicarse con ellos y acceder a estos pequeños pueblos, debido a la escasez de carreteras y a la falta de medios de transporte, desmotivan a estas comunidades, lo que contribuye a su abandono y eventual olvido. En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), hay 633 590 personas mayores de 70 años que viven solas. Esta cifra corresponde al 38.4 % de la población total en ese rango etario. Es importante decir que, dentro de este grupo, un 61.8 % vive con otra persona también mayor, ya sea una pareja o algún otro anciano con quien comparte alguna relación familiar o de amistad. Un 38.2 % se encuentra verdaderamente solo al vivir en un hogar unipersonal.

Phaxsi (la madre) espera que su hijo —quien se fue a Lima hace mucho tiempo— retorne a casa, pero el Willka (el padre) ya ha aceptado que no volverá. Pasando la noche tocando música y llorando, al siguiente día se levantan para cosechar. Entonces empiezan a realizar uno de los cultos hacia la Pachamama: dicen oraciones y hacen cánticos hechos en aimara mientras mueven sus hierbas en el aire. Este hecho es muy común en las zonas de la sierra, además de que se ve cómo sus animales comen de la misma cosecha, lo que se interpreta como un círculo y que todos comen de lo mismo. Luego, se aprecia que la madre es la más sentimental —que como tal siempre va a esperar a su hijo siempre—, pero el papá es más sensato —sabe que su hijo no regresará—. A la hora de la cosecha, por la falta de viento, se les complica un poco y Phaxsi hace el culto hacia la Pachamama, acción muy común en la cultura andina y que en verdad funciona. Ya teniendo un poco de cosecha, su oveja empieza a alimentarse de ahí, dándonos a entender que la comida se reparte entre las personas y el ganado dada la gran escasez. Por ello, pensamos que las madres, por el cariño que le tienen a sus hijos, van a esperar que en algún momento ellos se acuerden de ellas y regresen a su hogar. Nos gustó mucho la forma en la que cuidan y alimentan a su ganado, ya que en las noches Phaxsi hacía bulla para espantar a los depredadores y por las mañanas los alimentaba sin falta, pensamos que los tratan como hijos y los cuidan mucho a pesar de la pobreza en que viven. El abandono de ancianos en esas zonas es muy alto y da mucha aflicción la forma en que hace el culto. En Lima no es común ver dicho acto, por lo que se debe valorar ese tipo de cosas, ya que se podrían llegar a perder con el paso del tiempo, además en esas zonas protegen bastante a su ganado y eso es muy sustancial para que las personas puedan subsistir ya que ese es su alimento y su ropa.

¿Por qué Wilka siendo el padre sí acepta que su hijo no volverá mientras que Phaxsi sigue esperando su llegada?, ¿cómo hace la pareja de ancianos para que el viento venga?...

En este caso se aprecia cómo se hace el llamando al viento mediante unas plantas semisecas y cantos. ¡Es increíble que funcione! Pero ¿cómo funciona? Sabemos que en la sierra tienen creencias diferentes y una de ellas es la alabanza a la Pachamama. Sabemos que es muy lamentable que los hijos desamparen a sus padres —peor aún en esa pobreza—. El gobierno debería preocuparse más y hacer más acto de presencia en cómo las personas mayores están viviendo, ya que, aparte del fuerte frío, la comida es muy escasa. Existe la ley donde los padres pueden demandar a sus hijos para que velen por ellos, pero en esas zonas la información muchas veces no llega y estas personas no saben de eso.

Estas personas que viven en situación extrema pobreza pierden de manera breve las pocas cosas que poseen, como la casa por el incendio provocado por la única llama de fuego que tenían y no podían apagarla, ya que hace mucho frío en esa zona y no tenían fósforo para prender más fuego. También se aprecia la pérdida de su último animalito que la tuvieron que matar para que puedan comer. Se demuestra cómo sus casas son bien frágiles de material no resistente, ya que están hechas de barro y piedras y el techo de paja cocida. Observamos que el fuego se estaba propagando rápidamente, pero Phaxsi y su esposo ya estaban dormidos como para darse cuenta de ello, como son adultos mayores y trabajan arduamente en el campo, el cansancio y las bajas temperaturas que hace ahí suma a que se duerman temprano. Pasado el incendio ambos lloran mientras ven como su casita se ha consumido por el fuego. Buscan refugio donde pasar la noche y logran encontrar una cabañita, pequeña, pero acogedora ante el infortunio. Para esto, Wilka está muy enfermo y se queja de hambre, entonces Phaxsi, que estando en mejores condiciones que su esposo, espera al alba para matar a su llama, cocinarla y darle el alimento a su Willka, que ni siquiera puede pararse. Esta escena demuestra el cariño que se tienen y de cómo han sobrevivido tanto tiempo solos. Por eso, consideramos que esta escena es demasiado cruda al ver cómo lo pierden todo en cuestión de segundos y es que se puede sentir el dolor de esas personas. Misma sensación que se siente cuando tienen que matar a su llama —Phaxsi la quiere y lo trataba como un hijo, pero más fuerte es el hambre y el frío en ese lugar—. La falta de materiales resistentes en esa zona de la sierra es muy escasa. Por tal razón, esta pareja de ancianos construyó su casa de piedras, barro y pajas, pero, lamentablemente y de forma rápida, el fuego se la llevó: era algo que tenía que pasar, tarde o temprano, ya que ellos decidieron mantener el fuego encendido, ya que no podían ir a comprar más fosforo. Por otro lado, la muerte de su último animalito era evidente que llegaría, ya que la comida era muy escasa. El inclemente clima va en ascenso y necesitan la carne y las pieles de sus animales para poder sobrevivir. Entonces, ¿por qué le agarran tanto cariño a un animalito al punto de llamarlo hijo si saben que al final será comida. Los ganados de las personas de esas zonas son valiosos, ya que les ayuda a subsistir, pero ellos saben que al final tendrán que comérselos. Por esta razón, es muy común que pasen ese tipo de cosas en zonas alejadas del Perú, tenemos que ser conscientes de estas situaciones para poder ir a brindar ayuda. Todo esto fue ocasionado solo por la falta de fósforo, lo que desencadenó varias tragedias que con un poco de ayuda se pudo haber evitado. También la preocupación debe mostrarse en que en esas zonas de clima helado debería haber casas resistentes y sólidas para que no sientan mucho frio mientras duermen o tejen su ropa.

Ahora bien, se preservan las tradiciones andinas a través de la celebración del ritual de la abundancia, en las que se festeja con cantos, bailes y la tradición de amarrar con una soga hecha de lana de colores para unir al macho y a la hembra, además de ofrecer una ofrenda para asegurar la fertilidad y la abundancia de crías. También se refleja la preocupación de los padres por sus hijos, quienes se van alejando gradualmente, así como el sentimiento de vergüenza que estos últimos experimentan con respecto a sus costumbres y su lengua nativa. Además, se destaca el profundo vínculo que existe entre los rituales andinos y la ceremonia de la abundancia, así como la celebración posterior que conmemora la fertilidad y la reproducción lo cual solo se realiza en el nevado Allincapac, distrito de Macusani, departamento de Puno. Asimismo, consideramos que la pérdida de las costumbres andinas se debe a la vergüenza que sienten muchas personas por nuestra estirpe, así como al distanciamiento de nuestro entorno nativo. Además, el drástico cambio que se experimenta al trasladarse a grandes ciudades, en las cuales predominan otras costumbres y orígenes. Muchas veces se contribuye a la repulsión y rechazo hacia lo diferente. Al mismo tiempo, el progresivo alejamiento de las familias andinas provoca un deterioro en la cercanía familiar y en el uso de los idiomas autóctonos, como el aimara, quechua, ashaninka, entre otros. Es más, la falta de empatía y fuerte presión provocan que, de forma gradual, algunos se empiecen a avergonzar de las antiguas costumbres e idiomas, lo que lleva al deterioro de estos elementos, lo que algunos individuos se sienten obligados a rechazar nuestras raíces. Este proceso inicia una cadena que arrastra a perder nuestra identidad y a sumergirnos en una pobreza de pensamiento, lo que nos despoja de nuestro origen y nos convierte en algo similar a los demás, perpetuando así esta cadena. Es más, ¿por qué se produce el abandono y olvido de los padres? Quizá la respuesta es la distancia que se ha creado con el hijo que se trasladó a la ciudad, lo que ocaciona un desvinculamiento emocional de manera gradual. La falta de afección provocada por la gran separación y la escasa comunicación que existe en los pueblos andinos contribuye al olvido y a la posterior desconexión afectiva hacia los padres. De hecho, muchas personas de esta sociedad fomentan el racismo étnico, que incluso se da hacia los propios padres. Este distanciamiento refleja el deterioro de nuestra comunidad, costumbres y rituales. No deberíamos avergonzarnos de nuestras raíces ni de nuestras lenguas nativas; al contrario, deberíamos acercarnos más a ellas. No hay la necesidad de prestar atención a lo que otros dicen sobre nuestras raíces, sino que deberíamos sentirnos orgullosos de ellas.

Para concluir esta reseña, el Estado sacó la Pensión 65 en el gobierno de Alan García y la Ley N.° 30490 aprobada en el 2016 justamente para ayudar a las persones de edad. Ahora se puede demandar a los hijos para que den pensión alimentaria a los padres según el artículo 474 del Código Civil. Sin embargo, no tenemos que llegar a esta situación legal, sino que, de forma reciproca tal como muchos padres se han preocupado por el bienestar de sus hijos, estos hijos deben preocuparse por sus padres sin que haya una ley de por medio, simplemente por lógica propia. También queremos reiterar la preocupación acerca de la vida de las personas que subsisten en las partes más lejanas del Perú para buscar una solución y brindarles ayuda para que tengan casas con materiales más resistentes y mejores caminos para que de esa manera no tengan complicaciones en llegar a la ciudad para comprar sus víveres. La corrupción que hay en el Perú es una cooperación a que las personas de la sierra profunda no tengan buenas carreteras, ni caminos. Muchas veces el dinero que se brinda como ayuda a las personas que nos gobiernan se lo guardan en sus bolsillos, por lo que tenemos que ser conscientes de esta situación y unirnos como peruanos. Película:

Catacora, O. (Director). (2017). Wiñaypacha [película]. Cine Aymara Studios.

Referencias

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2011). Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” (2011-). https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=52#:~:text=Descripci%C3%B3n%3A,Garc%C3%ADa%20(2006%2D2011)

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). Adultos mayores de 70 y más años de edad, que viven solos. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1577/Libro01.pdf

Comentarios